案件简介

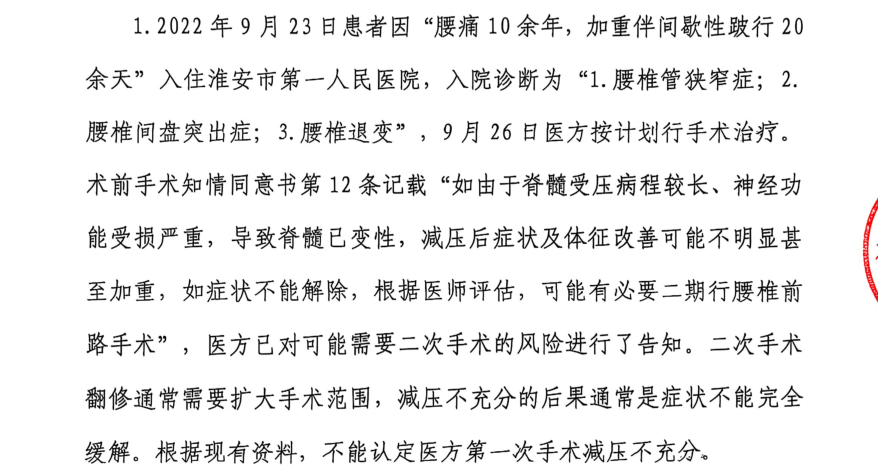

62岁男性患者,因“腰痛10年加重伴间歇性跛行20余天”于2022年9月23日,来**市第一人民医院就诊,MR和CT显示,L3-S1椎间盘突出伴椎管狭窄,诊为“腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出症”。9月26日行“腰椎后路切开减压椎间融合内固定术”,术后出现双下肢麻木疼痛、瘫痪、感觉消退,二便障碍,保守治疗无效。10月7日转上海长征医院,10月12日行“腰后路减压植骨融合内固定术”,术后下肢麻木疼痛有所缓解,肌力略有恢复,但总体仍不佳。10月21日出院后,相继在多家医院康复治疗,疗效均不佳,遗留二便障碍、下肢疼痛、瘫痪。

医疗争议及鉴定分析

患者术后症状系马尾神经不可逆损伤,可能的原因,笔者认为有以下几点:

第一个原因,手术操作直接损伤。

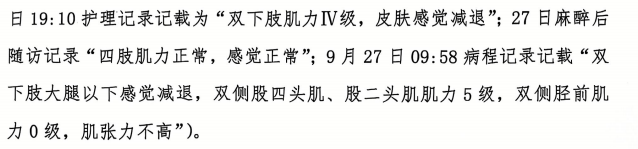

笔者查看电子病历发现,《术后首程》在10月8日添加了一句“小心保护硬脊膜及神经根”,而《手术记录》对此没有提及,有在不良后果发生后,出于逃避责任动机的刻意补证的嫌疑。

长征医院二次手术时见到手术部位有硬脊膜补片,本案手术无需切开硬脊膜,何以使用补片?医方在鉴定会场说是椎板切除术后预防硬脊膜粘连而使用的,这一说法虽有合理性,但不能排除手术操作损伤了硬脊膜而做的修补。在医方不能进一步举证时,鉴定人做出了对医方不利的推定。

对于手术直接损伤,临床上有相应的预防措施和补救手段,比如术中神经电生理监测,手术结束前检查病人下肢感觉和肌力,有异常立即排查等。长征医院的《手术记录》结尾有“患者苏醒后双下肢感觉运动良好”的记载,说明长征做了检查,但医方《手术记录》和《术后首程》都没有类似记载,难以证明医方做了检查。

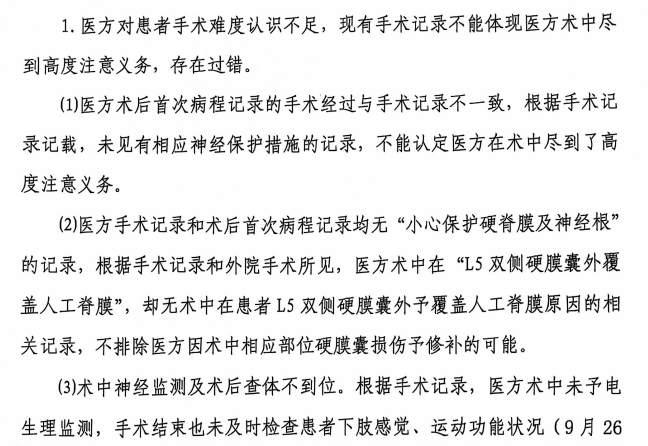

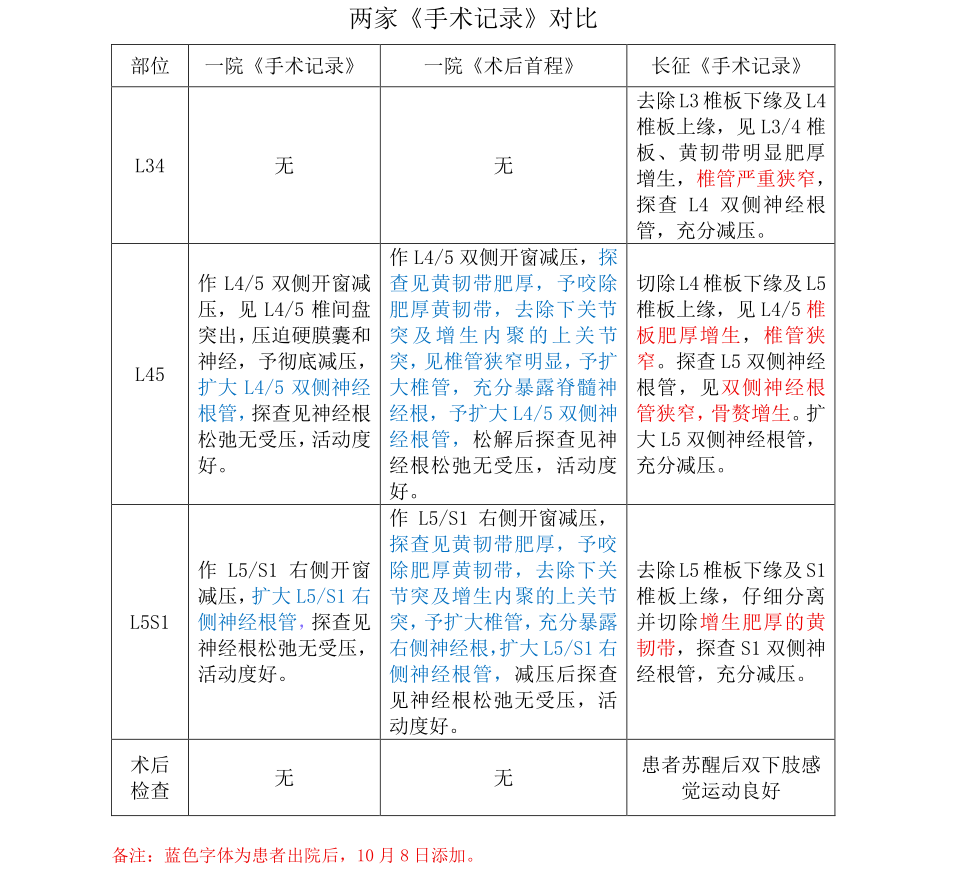

对于这第一个原因,鉴定意见有充分的认定:

第二个原因,手术减压不充分,术后发生水肿,压迫神经。胥少汀等主编《实用骨科学》第4版有相关分析,“定位错误、遗留病变间隙或病变组织,减压不彻底,均可使术前原有的神经受压症状未能解除。术后因椎管内、外软组织反应性水肿,加重对神经的压迫而发生马尾神经综合征(2064页)”。本案有没有定位错误、遗留病变间隙或减压不彻底呢?笔者认为是有的:

首先,遗留L34间隙没有处理。术前MR和CT显示,L3-S1椎间盘突出伴椎管狭窄,肌电图诊断提示神经源性损害在L2-S1水平,包含了L34间隙,但医方判定症状节段仅为L45和L5S1(如何判断不详),据此认为L34不需要处理。话说,如果L34真的不需要处理,那长征医院为什么在二次手术时要处理这一间隙呢?

我们从鉴定人的阅片记录也能发现这一问题,2022年9月28日术后核磁显示“L3-4椎管狭窄”,2022年10月18日术后核磁显示“L3-4椎管狭窄有所缓解”。同一鉴定人的阅片意见具有可比性,两相对比,不正是可以说明,经过第二次手术后,L3-4椎管狭窄才有所缓解么?遗憾的是,鉴定意见书对此没有回应,书面答复也没有正面回答L3-4应不应该,需不需要处理?

其次,手术涉及的两处减压不彻底。对比医方手术操作和长征医院的手术操作,也可以看出医方在L45和L5S1两个病变间隙的减压措施不到位。长征医院发现L45椎板肥厚增生,椎管狭窄;L5双侧神经根管狭窄,骨赘增生;L5S1黄韧带增生肥厚等。这些病变医方均没有处理,长征医院重做了两处的减压。

同样很遗憾,鉴定意见书对这一点也没有认定,书面答复函中也没有直接回复。

患者第二次手术还是后路,跟前路有什么关系呢?回复过于牵强,没有意义。

第三个原因,术后处置不积极,致神经损伤不可逆。《实用骨科学》第4版指出,“术后24h内严密观察双下肢及会阴部神经功能的恢复情况。如有神经受压症状并进行性加重,应立即手术探查,以防因神经受压过久出现不可逆性瘫痪(2058页);术后要严密观察病情,一旦出现马尾神经综合征,应立即手术探查处理,切勿等待观察,以免造成不可逆的神经损害(2064页)”。本例患者术后神经受压症状立即出现并发展加重,医方没有请会诊,没有及时探查减压,延误诊治造成神经不可逆损伤。长征医院虽有二次探查减压,但由于之前已错失良机,效果不佳。

有关这一原因,鉴定没有认定,只是避重就轻提及沟通和告知问题。在笔者进一步询问时,鉴定人只是强调术后即时进行了MRI和CT检查。笔者想问,如果影像检查能够代替手术探查,那诊疗规范为什么还要强调第一时间手术探查呢?逻辑上不能自洽。

案件结果

案件2023年5月邮寄立案材料,承办人收到材料后不久即调离民一庭,致使案件迟迟不能质证。中间有摇号选过鉴定机构,但案件送到鉴定机构后因为没有质证而退回。前后折腾了近一年,没有实质进展。2024年4月重新立案,5月质证并查看电子病历,9月医疗损害鉴定,12月收到鉴定意见书,漏了护理依赖鉴定,继续补充鉴定。2025年3月,护理依赖鉴定做出,患方申请鉴定人出庭。法院先安排书面答复,5月答复出来后第一次开庭。2023.5~2025.5,两年过去了,还没有拿到一分赔偿,当事人身心俱疲,无意继续等待鉴定人的时间安排,不得已放弃鉴定人出庭申请。2025年7月第二次开庭后作出判决,在鉴定意见次要责任基础上,判决医方承担35%的赔偿责任。护理费暂支持5年。双方均未上诉,患方顺利拿到了赔偿款,如期支付了律师费尾款。

反思与疑惑

鉴定会后,笔者和手术医生简单聊了聊。他说他也很困惑,发现患者瘫痪后,他们医院内部进行过讨论,包括请教上一级医院的老师,都很难解释患者出现的症状。他说的这个我信,他没有必要跟我说假话。而且,鉴定会场一位脊柱外科的临床专家也提及患者症状与手术不符,可惜他未能向我们解释,我们也没有机会向他请教究竟哪里不符。虽然鉴定做过了,但对于患者损害后果的原因,我们并不真切的知道。作为家属和代理人,我们无从知道手术究竟是如何做的?有没有操作不当?这个只有手术医生知道。我们同样也不知道本案手术并发症的真正原因,这个恐怕只有医方和鉴定人知道。不是每一个医疗损害案件,都能通过鉴定查清医疗过错和因果关系。有的能说清楚,有的也说不清楚,说不清楚不是水平不够,而是其他方面的原因,有些话写不到纸上吧。

插曲之电子病历的修改——是完善病历还是违法篡改?

医方《手术记录》与《术后首程》记载不一,《手术记录》通常较《术后首程》更为详细,但本例却是相反。由此疑点,患方申请查看电子病历,发现两份记录均在患者出院后的10月8号进行了修改,特别是《术后首程》增添了大量内容(如上表)。这样的修改是正常完善病历还是刻意篡改病历呢?

2024年11月,《电子病历真实性的专家共识》出台,系统论述了病历篡改的相关判定标准,

本案的修改,虽然医方解释说是患者出院后病历归档前的正常完善,但笔者认为这并非合理的解释。《手术记录》和《术后首次病程记录》有严格的时限要求,延时作出的修改因为记忆的模糊很难做到客观真实,术后10余天再做修改显然不是正常的完善。其次,修改涉及具体手术操作,有造假的目的,有逃避责任的动机,且发生在不良后果出现之后,属于典型的病历篡改。然而,表面上认定篡改似乎不难,实践中认定篡改的案例并不多。因为医方总能找到各种各样的理由,卫生监督部门在调查时更愿意相信医院的解释,法院也常常以涉及医学知识没有能力判断为由拒绝认定,鉴定机构则是宣称医疗损害鉴定不涉及病历真假的判断。球踢来踢去,最终谁也没有认定篡改。而像本案这样,在手术记录和术后首程记载不一时,能作出对医方不利的认定,已属幸运了。