基本案情

患儿16岁。生后6个月发现先天性心脏病——室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭。4岁时曾在上海长海医院行动脉导管封堵术,术后因肺动脉高压长期药物治疗。2022年开始服用“马昔腾坦”。本次就诊系因医方与患儿当地人民医院有对口支援协作,医方医生建议手术治疗。22年8月1日,患儿来院,8月22日行“室间隔缺损修补+卵圆孔缝闭+三尖瓣成形”术,术后ECMO支持,但肺动脉高压始终不缓解,ECMO撤机困难。9月1日强行撤机后,呼吸循环衰竭,抢救无效去世。

医疗过错争议及鉴定意见评价

本案诉前,医方与家属的矛盾比较激烈,后委托本律师介入沟通谈判,双方协商一致选择北京或上海的司法鉴定机构进行鉴定,首选北京法源司法鉴定中心,备选司鉴所。笔者代理家属提出了诸如,术前准备不足、术者术前没有查房没有参加术前讨论、手术预案不足操作不当、ECMO 应用有脱节、止血不彻底等过错,其中有的通过向卫健委举报查实后给予处罚,有的在鉴定意见中和鉴定人出庭时得以认可,也有未获认定的。其中,最大的争议在于,手术有没有适应症?是否存在禁忌症?

适应症和禁忌症是同一枚硬币的正反两面,本质上是一回事,就是手术能不能做?具体到本案,就是患儿肺动脉高压是动力型还是阻力型?动力型就能做,阻力型就不能做。但这种判断并非易事,临床指南对此也没有一个明确的标准,相关指标较多,需要综合考量。笔者认为,患儿在缺损修补后,肺动脉高压并没有缓解,其术后的结局已经证明是阻力型。但术后不良结局不是医方存在过错的理由,判断医疗行为有没有过错,要看术前。回到术前,医方判断是患儿是动力型进而选择手术有没有错?如果有错,错在哪里呢?

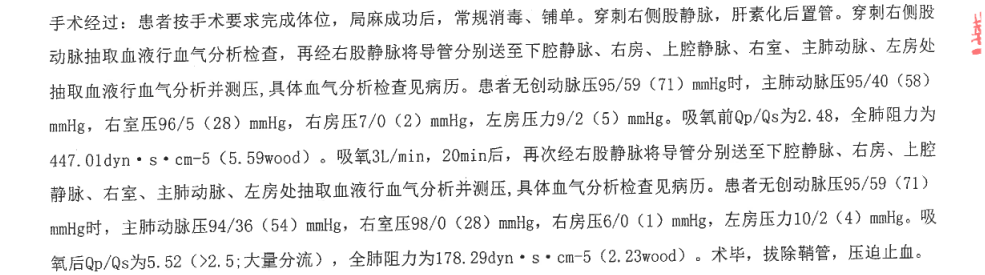

患儿入院后,医方先是安排了心脏彩超检查,检查发现双向分流(左向右Vmax1.9m/s,右向左Vmax1.0m/s),超声医生即判断手术不能做,但临床医生随即又安排了右心导管检查,检查后认为具备手术适应症,我们来看右心导管检查了哪些项目:

主要指标有,吸氧前Qp/Qs为2.48,全肺阻力为447.01dyn*s*cm-5

(5.59wood)。吸氧3L/min,20min后,Qp/Qs为5.52(>2.5;大量分流),全肺阻力为178.29dyn*s*cm-5(2.23wood)。这是医方判断手术具有适应症主要证据,但这些指标并不全面,还有其他重要指标没有检测,比如:

1、没有进行运动试验

《中国肺动脉高压诊断与治疗指南》2021版(下称《指南》)推荐,“大龄PH儿童行心肺运动试验和6MWT以评估运动耐量、治疗效果及预后(1B)”;2020年ESC指南也指出,“PAH患者应进行运动测试以排除低氧”(p41),“对于有严重PAH(PVR>5wood)和运动中氧饱和度下降的患者,不建议行分流闭合”(p7) 。本例PVR>5.59,需要进行运动测试以排除低氧,医方没有检测。而据家属回忆,患儿平时很少出门,偶尔出门走一段就要停下来休息,故完全可能存在运动中低氧,一旦存在则为手术禁忌。

2、没有测量PAWP和Rp/Rs

《指南》指出,“CHD‑PAH 患者必须测量PAWP”。肺毛细血管楔压(PAWP)数值对判断动力性还是梗阻性PAH具有重要参考意义。医方没有测量PAWP,也没有计算肺血管阻力与体循环阻力比值(Rp/Rs)。

临床上,如何将动力型和阻力型PAH完全分开,尚无统一标准,《指南》推荐,“根据临床表现、影像学检查以及血流动力学指标综合评估手术指征(1C)”。笔者就有关手术指征的各项指标整理了一个统计表:

|

指标 |

支持动力型 |

支持阻力型 |

|

大龄、16年病史、复杂先心病 |

|

✔ |

|

心超双向分流 |

|

✔ |

|

肺动脉增宽 |

|

✔ |

|

电轴右偏 |

|

✔ |

|

右室肥大 |

|

✔ |

|

左心室不大 |

|

✔ |

|

Pp/Ps>2/3 |

|

✔ |

|

PVR 5.59WU>5 |

|

✔ |

|

左房压(代PAWP)9 |

|

✔ |

|

吸氧后PVR2.23 |

✔ |

|

|

Qp/Qs>1.5 |

✔ |

|

|

Rp/Rs是否<0.3 |

未做未知 |

|

|

药物扩张试验阳性 |

||

|

PAWP |

||

|

运动试验 |

||

可以看出,虽然部分指标存在矛盾,但大多数指标是支持阻力型的

。

有关这一点,鉴定意见并没有直接做出判断,只是指出医方有义务在术前作出判断并做告知患方,我们来看鉴定的表述:

“本案患者入院时已16岁,其心脏病情已丧失良好的手术时机。此次就医术前检查示肺动脉高压(主肺动脉压力与无创动脉压相接近,全肺阻力于5.59~2.23wood),故其病情是否属于动力型或阻力型,术前讨论需予以明确,以判断手术适应症、手术风险及预后效果等,也有利于向患者进行告知及知情选择。审查现有病历材料,医院在完善被鉴定人右心导管检查术后,制定相关手术方案:室间隔缺损修补+三尖瓣成形+卵圆孔缝闭+ECMO ,并行相关术前讨论,手术风险告知等术前准备工作方面符合临床诊疗规范要求。但关于本案被鉴定人本身具有先天性心脏病,既往相关就诊材料显示其肺动脉高压持续存在,加之本次就诊时年龄大等病情特点的专门性、针对性分析、其先天性心脏病肺动脉高压分型及术前告知以及结合上述病情特点制定本次手术治疗方案目的、预后等情况方面的告知未见有相关明确记载,提示医方在对被鉴定人的术前病情的进一步分型、术前讨论手术适应症、方案及告知方面存在不足。”

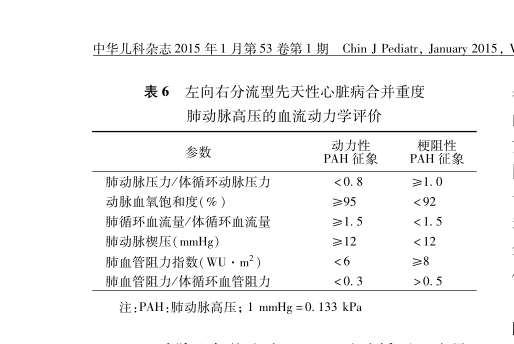

上述意见没有直接回答本案的争议焦点,实属遗憾。但从鉴定认为原因力大小介于轻微~次要之间来看,鉴定人似乎是认为手术是有适应症的,否则原因力不会这么小。患方对鉴定意见不服,申请鉴定人出庭作证。庭审中,在笔者的询问下,鉴定人给出了自己的判断,认为患儿肺动脉高压原则上还是属于动力型,但已经非常接近阻力型了。其引用的判断标准是2015年的《儿童肺高压诊断与治疗专家共识》(下称《共识》)的表6。

对这6项指标,我们逐一分析:

第1个指标,肺动脉压力/体循环动脉压力比值。根据右心导管检查数据,“无创动脉压95/59(71)mmHg时,主肺动脉压95/40(58)mmHg”,肺动脉压力/体循环动脉压力比值为95/95,等于1,鉴定人说“没有超过大于1”,是一种变通的说法,该项指标阻力型的参考值是≥1,动力型的参考值是<0.8,患儿的比值虽然没有超过1,但与动力型相比,显然是阻力型。

第2个指标,动脉血氧饱和度(℅)。该指标参考价值较小,鉴定人未做评价。实事求是的讲,医方在心导管检查时测得的动脉血氧饱和度超过95,支持动力型。但血氧对手术适应症判断的意义,更多在于运动后有无低氧,而不是静息状态下的血氧。运动后有无低氧可通过6min步行试验来检测,6分钟之内,看患儿能步行多少米,运动后有没有低氧血症。医方并没有做此检查。

第3个指标,肺循环血流量/体循环血流量。吸氧前Qp/Qs为2.48,大于1.5,该项指标支持动力型。

第4个指标,肺动脉楔压(mmHg),缩写为PAWP。《共识》指出,“在APAH-CHD的发展早期,PAWP往往≥12,尤其是≥15,为诊断动力型PAH的重要依据之一;而在APAH-CHD晚期,PAWP往往<12,是诊断梗阻性PAH的必要条件”。医方未检测该指标,无法直接判断。不过《共识》也有指出,“在无肺静脉狭窄、左心室流入道梗阻等的情况下,PAWP与左心房压基本相等”,右心导管检查显示“左房压为9/2(5)”,小于12,支持阻力型。

第5个指标,肺血管阻力指数(WU·m2),缩写为PVRI。根据患儿的身高161cm和体重32Kg计算出体表面积,进而计算PVRI为7.66。该项指标动力型的参考值<6,阻力型≥8,6-8之间是中间状态,7.66固然达不到阻力型,但更不支持动力型,是介于动力型和阻力型之间,更接近阻力型的一个临界状态。

第6个指标,肺血管阻力/体循环血管阻力,缩写为PVR/SVR或者Rp/Rs。如《指南》所述,“Rp/Rs是衡量 CHD-PAH 手术指征的重要指标”,动力型的参考值的<0.3,阻力型>0.5,医方亦未检测该指标。

鉴定人根据表6的指标解读,认为患儿是一个邻近梗阻性,还没有达到梗阻性的状态。笔者对此有不同解读,上述6个指标,第2个指标表面上属于动力型,但未能进一步检查,鉴定人也未做评价,该指标可不考虑;剩下5个指标,第1个指标支持阻力型;第3个指标支持动力型;第4个指标没有检查,用左房压代替的话,支持阻力型;第5个指标介于两者之间,更接近阻力型;第6个指标没有检测。6个指标评估下来,阻力型的诊断可能性更大,至少是不能排除,从被告义务和举证责任来说,相关指标没有检查的责任在被告,应作出对被告不利的推定,即应推定为阻力型,从而认定手术没有适应症,存在禁忌症。

上面的分析侧重于适应症,从禁忌症的角度来看,患儿亦存在明确的禁忌症。

1、艾森曼格综合症

艾森曼格综合征(Eisenmenger syndrome,ES)是指在各种先天性心血管畸形中,由于血液通过心内或心外异常通道产生左向右分流,并使肺动脉压力增高,当肺动脉压达到或超过体循环压力时,就产生双向或反向分流的一种病理生理综合征。

患儿术前手足肤色发紫发黑,符合肢端紫绀(医方不认可,没有诊断),超声心动图显示双向分流,右心导管检测体循环和肺循环收缩压几乎相等,已经属于艾森曼格综合症(医方不认可,没有诊断)。此时右向左的分流已经成为右心室减压的通道,不能进行缺损的修补,手术存在明确的禁忌。

2、肺血管阻力(PVR)>4.6 WU亦为手术禁忌

《指南》)在“推荐意见说明”引述,“2015版ESC/ERC PH指南确定的CHD‑PAH手术指征为PVR<2.3 WU或PVRI <4 WU·m2。若PVR在 2.3~4.6 WU 或

PVRI 4~8 WU·m2,需要个体化判断术后PH改变是否可逆。若 PVR>4.6 WU或PVRI>8 WU·m2则为手术禁忌”。本例吸氧前PVR为

5.59,亦是手术禁忌。

笔者认为,鉴定一个手术直接相关的病例,鉴定人有义务对手术适应症和禁忌症作出明确的判断,很遗憾,本案没有。虽然鉴定人出庭时对此做出了回答,但由于出庭是在鉴定意见做出之后,鉴定人出庭陈述的内容不可能跟鉴定意见相冲突,故而鉴定人的回答是设置了前提的回答,客观性不够。

手术适应症、禁忌症的对抗过于激烈,鉴定人要维护自己的鉴定意见,不可能给出患方满意的回答。但如果换一个相对和缓的话题,我们发现,鉴定人还是表达出了自己意见的。其在出庭时多次提及患儿右心室高压,比体循环压力高。并据此认为,关闭缺损后,原本存在的右向左分流被封堵,且三尖瓣返流也做了修复,右心室收缩时也,无法再向右心房返流,两者叠加,导致右心室血流量增大,压力增大,术后发生右心衰是可以预见的。有关这一病理生理机制,《共识》中也有阐述,“从长期预后来看缺损的存在对于此类患者是有益的,可以在右心压力显著升高时通过右向左分流起到一定程度的减压作用,尤其是在活动时可缓解肺动脉压力的急骤升高;并有助于维持有效的左心输出量,提供组织足够的灌注和氧供。因此,对于此类患者要仔细分析 PAH 形成的原因,正确进行 PAH性质的评价,切忌盲目进行外科纠治手术”。故鉴定人多次提及患儿术前存在右心室高压的病情,其实是隐晦的表达了不应关闭缺损的观点,至少是不应彻底手术,应留有余地,以免术后发生不能控制的右心衰竭。

案件结果

鉴定人回答双方询问结束后做了最后的陈述,首先对患儿死亡的结果深表遗憾,同时向法庭说明,虽然鉴定意见是介于轻微~次要之间,但鉴定人更倾向于次要。因为鉴定人不能推翻自己的鉴定意见,能有这样的补充说明,已是极限。笔者代表患方对此表示感谢。通过鉴定人出庭作证,通过双方的询问和鉴定人的解释,法官对本案手术适应症禁忌症、手术方式的争议已了然于心并形成了自己的判断。最终一审判决突破了鉴定意见,判决医方承担同等责任。双方均有上诉,二审维持原判。

痛定思痛之经验教训

家属一直认为医方做这个手术是拿孩子做实验,成功了是他们技术的突破,失败了也怪不了医院,这是家属直观的感受。笔者作为律师,当然不能这么说,但笔者同样认为,医方在患儿病情的处理上不够审慎。患儿4岁在长海医院第一次手术时,只做了动脉导管,室缺修补留到下一步。为什么要分两步,就是担心患儿承受不了如此巨大的血流动力学改变。本次入院时患儿已经16岁了,较4岁时又过了12年,心脏功能更不如前。正如鉴定人所述,患儿已经失去了最好的手术时机。此时即便要做修补,术前也应该将所有能做的检查都查一遍,做一个全面的评估,哪怕全面评估下来可以做,具体到手术方案,也应该选择更合适的修补方式,要留有余地,分阶段实施,不求毕其功于一役,欲速则不达。唯有审慎的态度,才是对患者重视、对生命珍惜的医者仁心!

以上是笔者的纸上谈兵。专业人士如有更好的意见,欢迎指正、讨论。

小插曲之篡改病历?

诉讼中查看电子病历发现,手术一助W医生于9月2日9:56分在《手术记录》正文第5行“患儿肺动脉压力高”之前,添加了一段“探查见左室后壁局部血肿,切开局部心外膜后,以6-0prolene线带垫片褥式缝合,并留置引流管道,后观察无进一步出血,予以结扎”的文字,10:03分又删除了。医方对此解释说这段话是其他患者的模版记录,医生搞错了。但8.22日书写的《手术记录》在完成11天后又特意添加的内容,用模版并不能合理解释,医方后续也未提供证据证明是哪一位患者哪一天的记录,故法院同意将该段记载加入《手术记录》作为鉴定检材提交鉴定,该记载说明术中曾损伤过左室后壁,与术后心功能障碍有因果关系。遗憾的是,尽管法院有明确的意见,鉴定意见对此仍未做评价。后在鉴定人出庭时,面对笔者的询问,鉴定人回答说,没有尸检不能明确有无此项操作,但病历系医方所写,举证责任在医方。这也算对患方有利的回答吧!一审判决对此虽同样未做认定,但突破鉴定意见的判决是否也有这一考量在内?